Nachweis typischer EFB-Zeichen und Laboranalysen

Die Kombination aus Hygiene, visueller Inspektion und molekularbiologischen Tests bietet eine wissenschaftlich fundierte Grundlage für den Nachweis und die Kontrolle von Europäischer Faulbrut. Imkerinnen und Imker sollten bei Verdacht auf EFB frühzeitig Maßnahmen einleiten und Proben durch spezialisierte Labore analysieren lassen, um eine Verbreitung der Krankheit zu verhindern.

Praxis aus dem Themenbereich Biosicherheitsmaßnahmen/EFB/Erkennung

Ähnliche Praktiken:

Informieren Sie Ihre Nachbarn über EFB Fälle an Ihrem Bienenstand

Bei klinischen Anzeichen von EFB einen (teilweisen) Kunstschwarm machen

In Österreich kommt die Europäische Faulbrut bei Honigbienenvölkern nur selten vor und unterliegt nicht der Anzeigepflicht. Daher wird die Häufigkeit ihres Auftretens lediglich im Rahmen stichprobenartiger Forschungsprojekte erfasst. So wurden im Projekt „Zukunft Biene“ in den Jahren 2015 bis 2016 etwa 200 Bienenstände bei drei Kontrollbesuchen auf klinische Symptome untersucht, wobei keine Fälle von Europäischer Faulbrut festgestellt wurden (Ages 2025).

Europäische Faulbrut (European Foulbrood, EFB): Nachweis, Symptome und Diagnostik

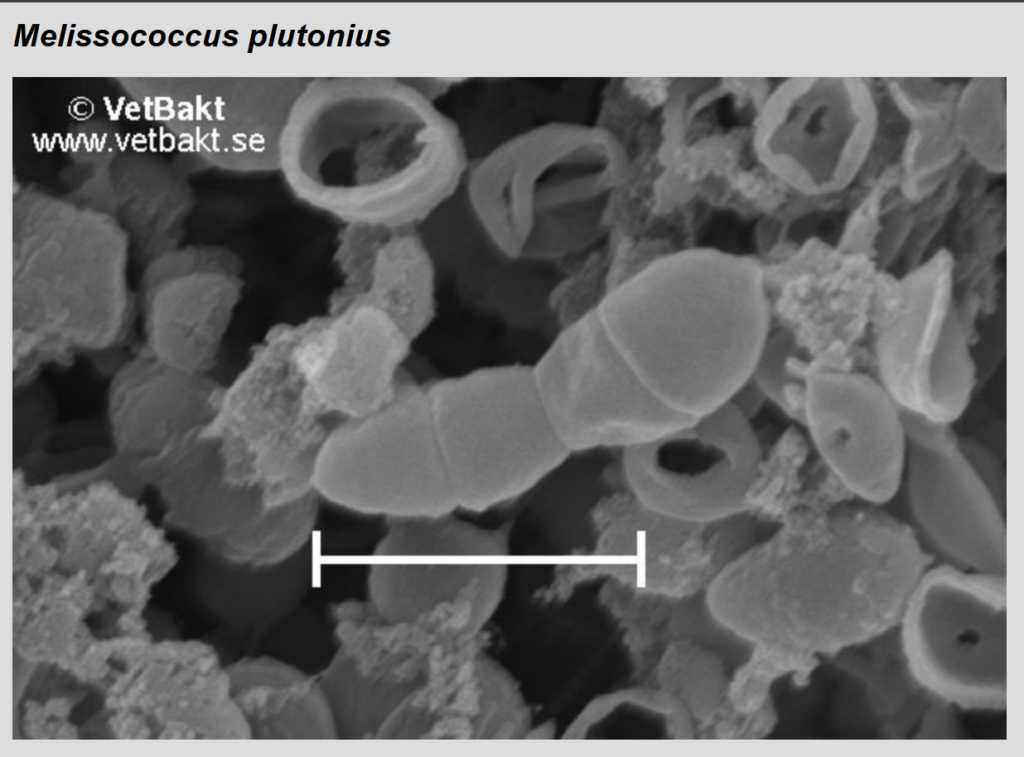

Europäische Faulbrut (EFB) ist eine bakterielle Erkrankung der Honigbienenbrut, die durch Melissococcus plutonius verursacht wird. Sie tritt häufig in Stresssituationen auf und kann ohne adäquate Gegenmaßnahmen die Produktivität von Bienenvölkern erheblich beeinträchtigen. Diese Zusammenfassung bietet eine Übersicht über typische Symptome, Diagnostikmethoden und wissenschaftlich validierte Nachweisverfahren.

Übertragungsweg von EFB

Die Krankheit hat eine Inkubationszeit von 48h und verbreitet sich innerhalb des Stockes, sowie zwischen Völkern:

Die Sporen verbreiten sich durch Putz- und Ammenbienen, die diese im Stock weitertragen und über das Futter an die Larven weitergeben.

Zwischen den Völkern erfolgt die Verbreitung durch Bienen beim Verflug, durch Räuberei oder über kontaminierte Flächen wie Wasserquellen, auf denen sich Bienenkot befindet. Eine bedeutende Rolle spielt jedoch auch die Übertragung durch imkerliche Maßnahmen, etwa beim Kauf von belastetem Wabenmaterial und Geräten, beim Wabentausch oder bei der Vereinigung von gesunden mit infizierten Völkern.

Typische Symptome von EFB

Absterben der Brut.

Lückige Brutbilder: Unregelmäßige Verteilung der Brutzellen durch abgestorbene oder entfernte Larven.

Veränderte Larvenfarbe und -konsistenz:

Larven verfärben sich gelblich bis braun und werden breiig, aber nicht fadenziehend.

Tote Larven sitzen schlaff, oft verdreht am Zellboden. Die Körpersegmentierung ist kaum sichtbar.

Unangenehmer Geruch: In fortgeschrittenen Fällen tritt ein saurer oder moderiger Geruch auf.

Fehlende Verdeckelung: Befallene Larven sterben oft vor der Verdeckelung ab.

Verdeckelte Brut oft eingesunken

Ein schwarzer, lackartiger Überzug auf der Innenseite des Zelldeckels.

Der Krankheitsverlauf kann leicht bis schwer sein.

Prophylaxe und Behandlung

Generell gilt, dass nur gesunde und starke Völker gehalten werden sollten, da diese eine höhere Widerstandskraft besitzen. Beim Erwerb von Bienenvölkern und Gerätschaften ist besondere Vorsicht geboten. Empfohlen wird die Einrichtung eines separaten Quarantänestandortes für neu gekaufte Völker sowie für eingefangene Fremdschwärme.

In manchen Fällen kann sich ein Volk eigenständig erholen. Eine unterstützende Maßnahme ist die Entfernung befallener Brutwaben. In der Regel wird jedoch das Kehrschwarmverfahren als bevorzugte Bekämpfungsmethode angewandt. Für eine medikamentöse Behandlung sind in Österreich derzeit keine zugelassenen Präparate verfügbar.

Laboranalysen und Nachweismethoden

1. Visuelle Untersuchung

Imkerinnen und Imker können durch eine Inspektion der Brut die genannten Symptome erkennen. Allerdings ist dies allein oft unzureichend, da subklinische Infektionen unentdeckt bleiben können und die Krankheit mit anderen verwechselt werden kann (z.B. Amerikanische Faulbrut)

2. Mikrobiologische Methoden

Kulturelle Nachweise:

Melissococcus plutonius wird aus Larven oder Honig isoliert und auf spezifischen Nährmedien kultiviert.

Vorteile: Genaue Identifizierung des Erregers.

Nachteile: Zeitaufwendig und erfordert spezielle Laborausstattung.

3. Molekularbiologische Methoden (AGES)

PCR-Analysen (Polymerase-Kettenreaktion):

Nachweis der DNA von Melissococcus plutonius

Probeneinsendung: Brutwabenstück mit erkrankter Brut

DI Hemma Köglberger

E-Mail:hemma.koeglberger@ages.at

Telefon:+43 50 555-33127

Adresse: Spargelfeldstraße 19

11220 Wien

Referenzen: