Bei klinischen Anzeichen von EFB einen Kunstschwarm machen

In Österreich ist EFB keine anzeigepflichtige Krankheit. Bei Auftreten empfiehlt es sich einen Kunstschwarm zu machen.

Praxis aus dem Themenbereich Biosicherheitsmaßnahmen/EFB/Umgang mit klinischen Symptomen von EFB

Ähnliche Praktiken:

Informieren Sie Ihre Nachbarn über EFB Fälle an Ihrem Bienenstand

Nachweis typischer EFB-Zeichen und Laboranalysen

Ausreichende Futterversorgung von Ablegern und Schwärmen

In Österreich kommt die Europäische Faulbrut bei Honigbienenvölkern nur selten vor und unterliegt nicht der Anzeigepflicht. Daher wird die Häufigkeit ihres Auftretens lediglich im Rahmen stichprobenartiger Forschungsprojekte erfasst. So wurden im Projekt „Zukunft Biene“ in den Jahren 2015 bis 2016 etwa 200 Bienenstände bei drei Kontrollbesuchen auf klinische Symptome untersucht, wobei keine Fälle von Europäischer Faulbrut festgestellt wurden (Ages 2025). In manchen Fällen kann sich ein Volk eigenständig erholen. Eine unterstützende Maßnahme ist die Entfernung befallener Brutwaben. In der Regel wird jedoch das Kehrschwarmverfahren als bevorzugte Bekämpfungsmethode angewendet. Für eine medikamentöse Behandlung sind in Österreich derzeit keine zugelassenen Präparate verfügbar.

Volk abkehren und Kunstschwarm auf Mittelwände setzen

Das betroffene Volk wird vollständig von seinen Waben abgekehrt. Dabei werden die Bienen vorsichtig in eine saubere, vorbereitete Beute mit neuen Mittelwänden gesetzt. Durch diesen radikalen Schritt wird sichergestellt, dass die Bienen keine kontaminierten Waben oder Brut weiter pflegen können. Die neuen Mittelwände ermöglichen einen frischen Start, ohne dass die Bienen weiterhin Sporen aufnehmen oder verbreiten.

Ausreichende Flüssigfütterung (regt auch den Putztrieb an)

Nach dem Umsetzen auf die Mittelwände erhalten die Bienen eine ausreichende Flüssigfütterung, zum Beispiel in Form von Zuckerlösung. Diese Fütterung dient nicht nur der Energieversorgung, sondern regt auch den natürlichen Putztrieb der Bienen an. Der Putztrieb ist wichtig, da die Bienen dadurch ihre Umgebung reinigen und mögliche Sporen aktiv entfernen.

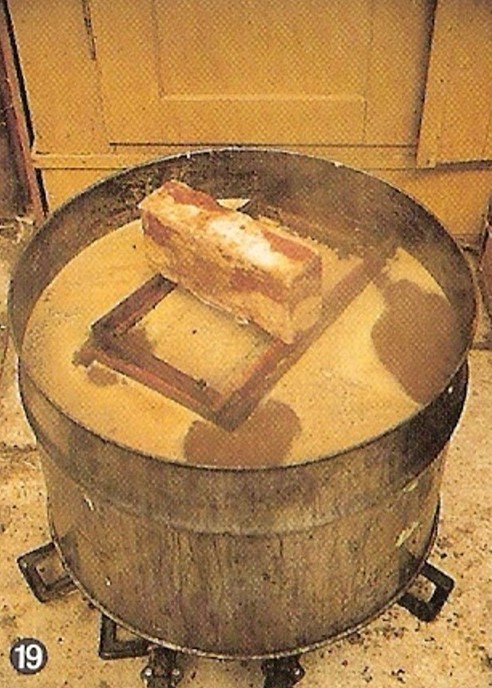

Einschmelzen der Waben

Alle alten Waben des betroffenen Volkes müssen eingeschmolzen werden. Dies verhindert die weitere Verbreitung von Krankheitserregern, da die Sporen der Europäischen Faulbrut in den Waben überleben können. Durch das Einschmelzen wird das Wachs sterilisiert und kann nach einer gründlichen Reinigung wiederverwendet werden.

Wachs- und Propolisreste von der Beuteninnenseite abkratzen, oder mittels Dampfstrahler reinigen

Die Beuten müssen gründlich gereinigt werden. Dazu werden alle sichtbaren Wachs- und Propolisreste mit einem Stockmeißel abgekratzt. Alternativ kann ein Dampfstrahler eingesetzt werden, der die Reste löst und gleichzeitig eine thermische Desinfektion durchführt. Diese Reinigung stellt sicher, dass keine Sporen auf den Oberflächen zurückbleiben.

Abwaschen der Geräte und Beuten mit 3%iger heißer Sodalauge

Geräte wie der Stockmeißel, Futtergeschirr und die Beuten werden mit einer 3%igen heißen Sodalauge gereinigt. Diese Lösung wirkt stark desinfizierend und entfernt auch hartnäckige organische Rückstände. Nach der Reinigung müssen die Geräte mit klarem Wasser gründlich nachgespült werden, um Reste der ätzenden Lauge zu entfernen. Schutzkleidung wie Handschuhe und Schutzbrille sind aufgrund der Ätzwirkung der Sodalauge unbedingt erforderlich.

Alternativ: Abflammen der Beuten mit einem Gasbrenner

Eine weitere Möglichkeit zur Desinfektion der Beuten ist das Abflammen mit einem Gasbrenner. Dabei werden alle Innenflächen der Beute gleichmäßig erhitzt, um verbleibende Sporen abzutöten. Diese Methode ist besonders effektiv und zeitsparend, erfordert jedoch Sorgfalt, um das Material der Beute nicht zu beschädigen.

Reinigung des Wabenlagers und Bienenhauses

Auch das gesamte Bienenhaus sowie des Wabenlagers müssen gründlich gereinigt werden. Nicht brennbare Oberflächen werden mit Sodalauge gewaschen, während abflammfähige Teile ebenfalls mit einem Gasbrenner behandelt werden können. Diese umfassende Reinigung reduziert das Risiko einer erneuten Infektion erheblich und trägt zur langfristigen Gesundheit des gesamten Bienenstandes bei.

Referenzen: